별의 탄생과 죽음: 성운, 초신성, 그리고 잔해

우주에서 펼쳐지는 ‘별의 생애’ 드라마

밤하늘의 별들은 영원할 것처럼 빛나지만,

우주적 시각에서 별은 분명 ‘탄생’과 ‘죽음’을 경험합니다.

우리는 이 과정을 직접 볼 수는 없지만,

성운의 아름다운 색채, 초신성의 장대한 폭발, 그리고 잔해로 남은 신비로운 천체를 통해 별의 일생을 짐작할 수 있습니다.

이 글에서는 별의 시작과 마지막, 그리고 그 뒤에 남는 것들을 구체적 사례와 함께 과학적으로 풀어보겠습니다.

1. 별의 탄생 – 성운에서의 시작

모든 별은 ‘성운(Nebula)’이라는 우주 공간의 거대한 구름에서 탄생합니다.

성운은 수소, 헬륨, 먼지 등으로 이루어진 가스와 미세입자가 넓게 퍼진 구조입니다.

대표적으로는 오리온 성운, 독수리 성운 등이 있습니다.

- 별의 씨앗: 분자운(Molecular Cloud)

성운 내에 밀도가 높은 분자운에서는 중력이 점차 작용해, 가스와 먼지가 뭉치기 시작합니다.

온도가 떨어지면 압축이 더 진행되어 ‘원시별(Protostar)’이 형성됩니다. - 빛의 탄생: 주계열성

원시별이 충분히 압축되고 중심 온도가 1,000만 K 이상에 이르면, 핵융합(수소 → 헬륨)이 시작되며 빛을 내기 시작합니다.

이때부터 별은 ‘주계열성(Main Sequence Star)’으로 진입해, 대부분의 생애를 이 상태로 보내게 됩니다.

오리온자리의 오리온 성운(M42)은 우리 은하에서 가장 활발한 별 탄생 지역 중 하나입니다.

오리온성운의 중심에 위치한 가장 밝은 별 네 개 ‘트라페지움’은 주된 에너지원 역할을 합니다.

성운 안에 보이는 가느다란 선 모양의 구조들 대부분은 충격파로, 빠르게 움직이는 물질이 느리게 움직이는 기체와 부딪치면서 생긴다.

허블 우주망원경으로 촬영한 오리온 성운 사진에는 수많은 아기별과 원시성계가 새롭게 태어나는 모습이 담겨 있습니다.

2. 별의 성장과 변화

별의 운명은 ‘질량’에 따라 결정됩니다.

태양 질량보다 작은 별은 오랜 시간 안정적으로 빛나지만,

더 무거운 별은 에너지를 더 빨리 소모하고, 극적인 최후를 맞게 됩니다.

- 태양형 별:

우리 태양처럼 중간 질량의 별은 약 100억 년 동안 주계열성 상태를 유지한 뒤,

내부 수소가 다 소모되면 팽창해 ‘적색거성(Red Giant)’이 됩니다. - 대질량 별:

태양 질량의 8배 이상 되는 별은 짧은 생애(수백만~수천만 년)를 거쳐

중심부가 무거운 원소(탄소, 산소, 규소 등)로 채워지고, 마지막에는 철까지 합성합니다.

3. 별의 죽음 – 초신성과 그 잔해

별의 죽음은 우주에서 가장 장엄하고 드라마틱한 사건입니다.

질량에 따라 다른 모습으로 최후를 맞이하죠.

(1) 태양형 별의 최후: 행성상 성운과 백색왜성

- 적색거성이 된 뒤 외곽 물질이 바람에 밀려나가면서,

중심에 남은 뜨거운 핵이 주위에 아름다운 ‘행성상 성운(Planetary Nebula)’을 만듭니다.

이 이름은 18세기 관측자가 원반 모양이 마치 행성처럼 보인다 하여 붙인 오해에서 유래됐습니다. - 중심부에는 ‘백색왜성(White Dwarf)’이 남아, 오랜 시간 식어가며 점점 어두워집니다.

‘고리 성운(Ring Nebula, M57)’이나 ‘나비 성운(Butterfly Nebula, NGC 6302)’은 행성상 성운의 대표적인 사례입니다.

(2) 대질량 별의 최후: 초신성, 중성자별, 블랙홀

- 내부에 철이 축적되고, 더 이상 핵융합이 일어나지 않으면

중심핵이 중력에 붕괴되며 대폭발(초신성, Supernova)이 일어납니다. - 엄청난 에너지와 함께 외부 물질이 우주로 날아가고,

잔해로는 중성자별(Neutron Star) 혹은 **블랙홀(Black Hole)**이 남습니다.

게 성운(Crab Nebula, M1)은 1054년 기록된 초신성 폭발의 잔해로, 중심에는 매우 빠르게 회전하는 펄서(중성자별)가 있습니다.

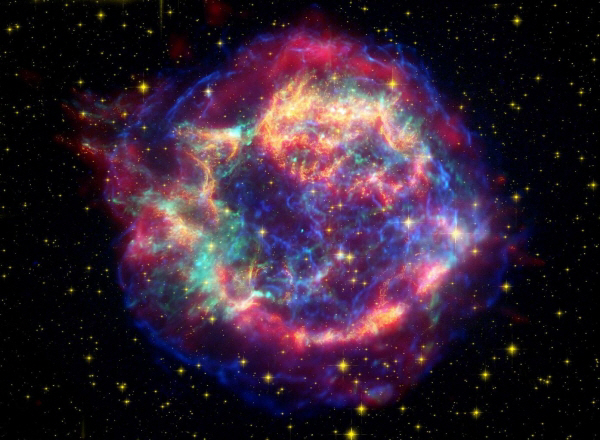

카시오페이아자리 A(Cassiopeia A)는 약 300년 전 초신성 폭발의 잔해로, X선·전파로도 관측됩니다.

4. 잔해에서 다시 시작되는 순환

초신성 폭발이나 행성상 성운에서 방출된 가스와 먼지는

다시 우주 공간에 퍼져 새로운 성운을 만들고,

그곳에서 또 다른 별이 탄생하게 됩니다.

이렇게 별의 일생은 우주 전체의 화학적 진화와 순환, 그리고 ‘별의 재활용’의 핵심 역할을 합니다.

특히, 초신성에서 방출된 물질은 금, 은, 철, 요오드 등 무거운 원소의 주요 공급원이기도 합니다.

즉, 우리의 몸을 구성하는 물질도 ‘한때 별의 일부’였던 셈입니다.

밤하늘, 우주의 생명 순환을 보다

별은 탄생에서 죽음, 그리고 잔해에 이르기까지 우주에서 끊임없는 변화를 겪습니다.

성운의 신비로운 색, 초신성의 폭발적 에너지, 잔해에 남은 펄서와 블랙홀

이 모든 것은 우주가 살아 있는 거대한 시스템임을 보여줍니다.

다음에 밤하늘의 별을 바라볼 때, 그 빛이 지나온 긴 여정과

별의 생애를 떠올려 보세요.

우주에서 별 하나의 삶은, 곧 우리 모두와 연결된 ‘물질의 순환’이기도 하니까요.